当院について

医療の質(QI)について

医療の質(QI)について

QI(Quality Indicator)とは、「医療の質の指標」を意味します。

この指標は、当院以外の病院との差を示したり、優劣をつけるためのものではありません。

患者さんや地域のみなさんが安心して医療を受けられるように、医療の質の維持、向上及び改善のため、継続して自らの医療を評価するものです。

内科

糖尿病代謝内科

外科・消化器外科

心臓血管外科

整形外科

形成外科

呼吸器外科

泌尿器科

麻酔科

栄養課

地域医療連携室

地域医療連携室・整形外科

内科

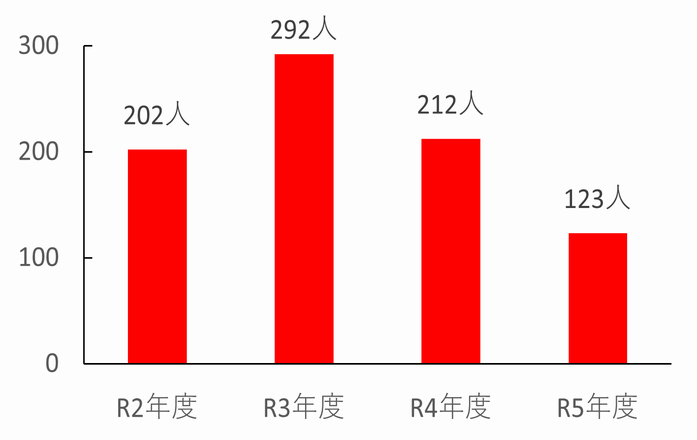

初診紹介患者数

総合内科としての初診紹介患者数の実績を確認します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 内科の初診紹介患者数(ただし、糖尿病代謝内科は除く) | 202 | 292 | 212 | 123 |

心療内科

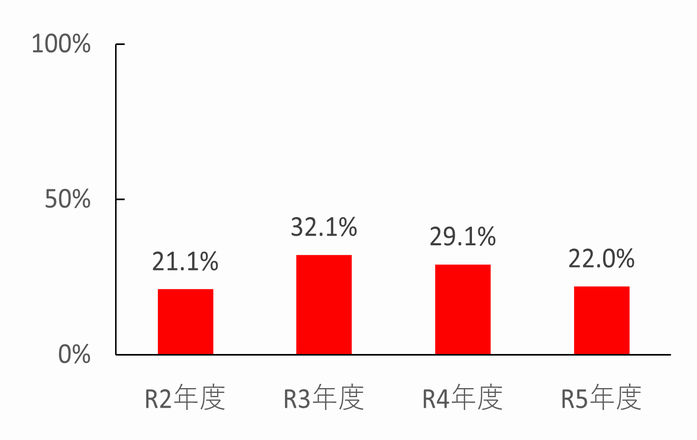

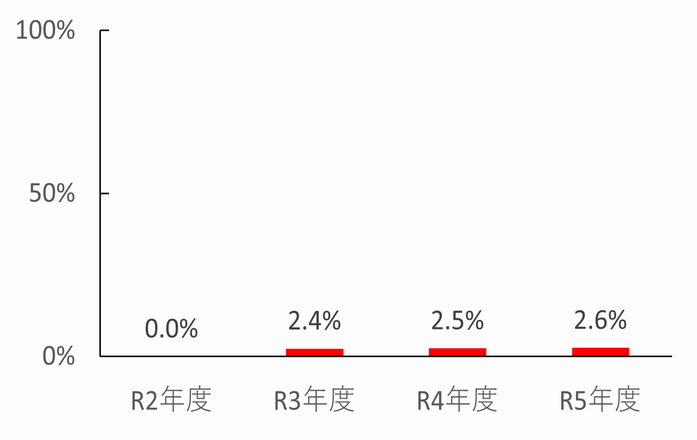

緩和ケアチーム介入がん患者に対する心療内科医の介入割合

進行がんの患者の精神面に心療内科医が関わる意義を検討します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、心療内科医が介入した患者数 | 8 | 18 | 16 | 11 |

| 分母 | 緩和ケアチームが介入した入院のがん患者数 | 38 | 56 | 55 | 50 |

脳神経内科・脳神経外科

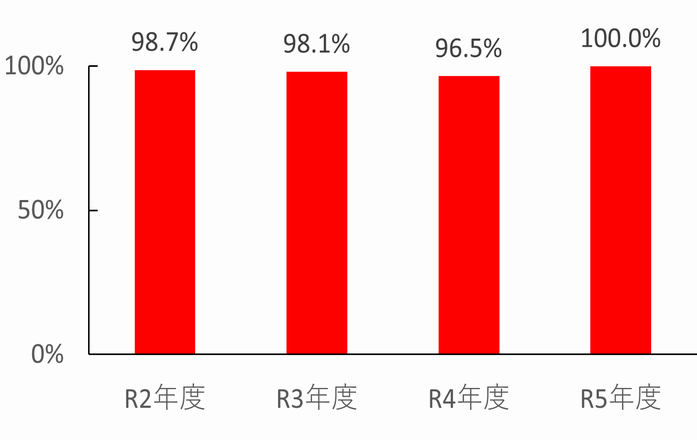

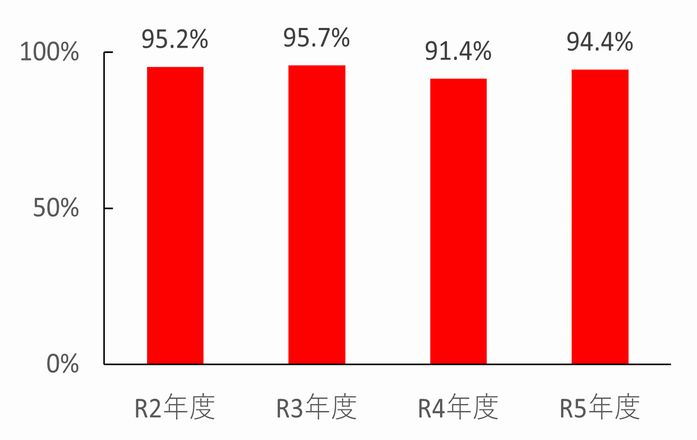

脳卒中患者に対する頸動脈エコー、MRアンギオグラフィ、CTアンギオグラフィ、脳血管撮影検査のいずれか一つ以上による脳血管(頸動脈)病変評価の実施率

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、当該入院期間中に頸動脈エコー、MRアンギオグラフィ、CTアンギオグラフィ、脳血管撮影検査にて脳血管(頸動脈)病変評価が実施された患者数 | 152 | 154 | 167 | 153 |

| 分母 | 脳卒中の発症3日以内に入院し、退院した患者数 | 154 | 157 | 173 | 153 |

呼吸器内科

小細胞肺がん患者に対する抗がん剤治療の実施率

化学療法が主体となる小細胞肺がんにおいて、適切な治療が行われているかを評価します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 当該入院前後の外来や入院、あるいは当該入院で、 抗がん剤が投与された患者数(実患者数) | 6 | 6 | 6 | 7 |

| 分母 | 小細胞肺がん(初発)の退院患者数(実患者数) | 7 | 6 | 7 | 10 |

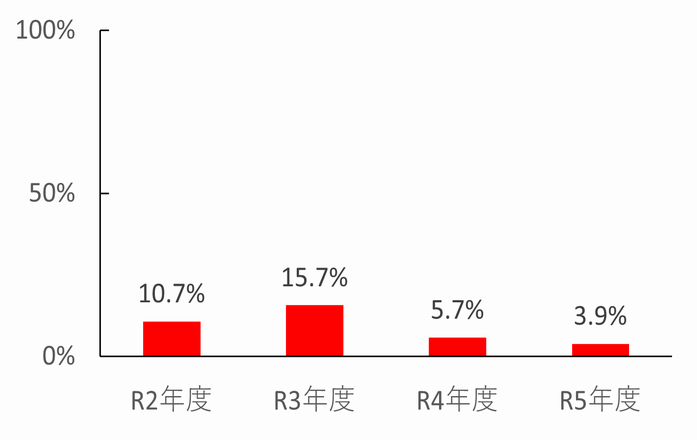

誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率

誤嚥性肺炎の多くは、嚥下障害によって引き起こされます。

患者の嚥下機能を適切に評価することで、治療や、摂食・嚥下訓練、リハビリテーション、音声訓練を含めた摂食・嚥下障害に対する適切なアプローチにつなげることができます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 喉頭ファイバースコピー、嚥下造影検査、あるいは 内視鏡下嚥下機能検査を施行した患者数(実患者数) | 18 | 36 | 12 | 7 |

| 分母 | 誤嚥性肺炎患者数(実患者数) | 168 | 230 | 210 | 181 |

慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する呼吸器リハビリテーションの実施率

慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対して呼吸リハビリテーションを行うことで、運動能力の改善や呼吸困難感の軽減、QOLの向上などの効果が期待できます。

COPDの患者には、入院中から呼吸器リハビリテーションを行うことが強く推奨されます。

患者に対する…_202412.png)

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 入院期間中に呼吸器リハビリテーションを実施した患者数 | 4 | 2 | 5 | 8 |

| 分母 | 慢性閉塞性肺疾患の退院患者のうち、Hugh-Jones分類Ⅱ以上の患者数 | 7 | 6 | 8 | 10 |

消化器内科

大腸がん患者(リンパ節転移あり)に対する術後8週以内の化学療法実施率

化学療法が必要な患者に遅延なく化学療法が実施できているかを評価します。

…_202412.png)

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、術後8週以内に化学療法を実施した患者 | 13 | 15 | 19 | 13 |

| 分母 | リンパ節転移のある大腸がん術後患者(stageⅢ)で、術後化学療法を実施した患者 | 13 | 15 | 19 | 11 |

循環器内科

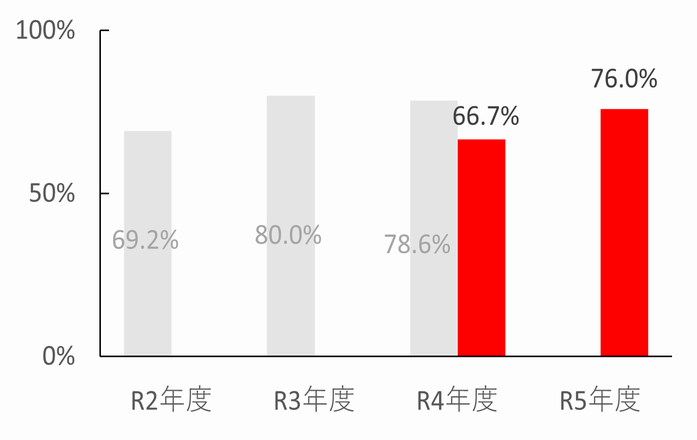

急性心筋梗塞で病院に到着してからPCIまでの時間が90分以内の患者の割合

Door-to-Baloon timeは、施設での急性心筋梗塞がどれだけ迅速に治療されているかという治療の質を表します。

この時間が短いほうが生存率や治療後の経過がよいことが知られています。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、来院後90分以内に手技を受けた患者数 | (9) | (16) | (11)12 | 19 |

| 分母 | 急性心筋梗塞でPCIを受けた18歳以上の患者数 | (13) | (20) | (14)18 | 25 |

※R4年度より本社指標変更。( )内は旧指標による数値。

ロータブレーター、DCAの実施率

デバイス使用状況を把握し、使用率の増加によるレセプト点数への影響と高齢化複雑病変増加を確認します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)及び方向性粥腫切除術の件数 | 39 | 39 | 49 | 57 |

| 分母 | PCI(経皮的冠動脈インターベンション治療)実施件数 | 160 | 165 | 168 | 196 |

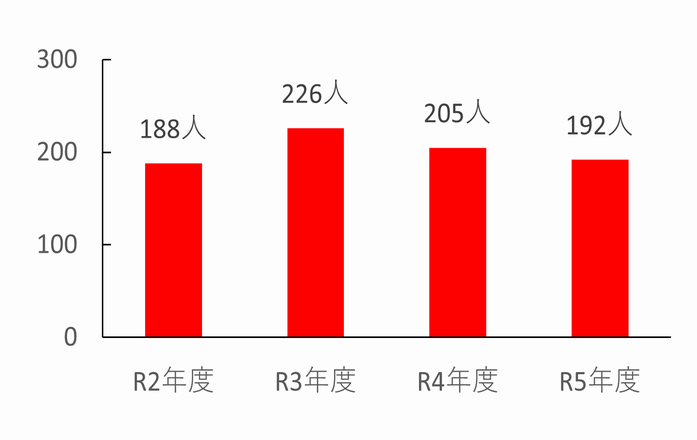

心不全患者症例数

心不全患者の在院日数、年齢、1年以内の再入院率を確認します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 退院患者数 | 188 | 226 | 205 | 192 |

| 在院日数 | 19.6 | 17.8 | 19.6 | 18.8 |

| 平均年齢 | 79.3 | 81.0 | 81.2 | 80.2 |

| 1年以内の再入院率 | 33.0% | 25.7% | 19.5% | 22.4% |

糖尿病代謝内科

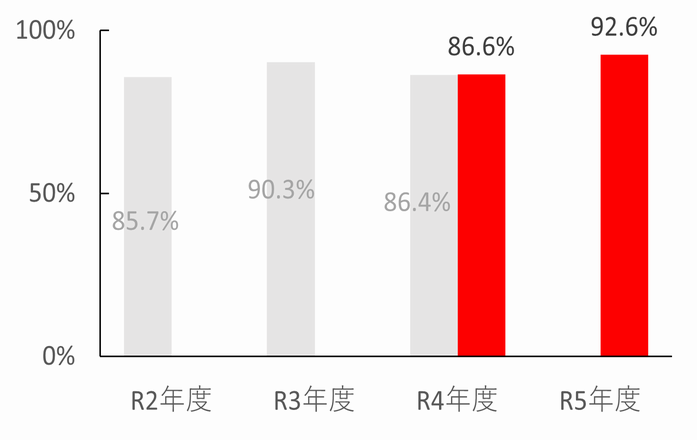

外来糖尿病患者の血糖コントロール

糖尿病患者の血糖コントロール状態を示す指標であり、合併症を予防するには適切にコントロールすることが推奨されています。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | HbA1cの最終値が7.0%未満の外来患者数 | 395 | 476 | 546 | 616 |

| 分母 | 血糖降下薬が外来で合計90日以上処方されている患者数 | 982 | 1,010 | 1,103 | 1,168 |

外科・消化器外科

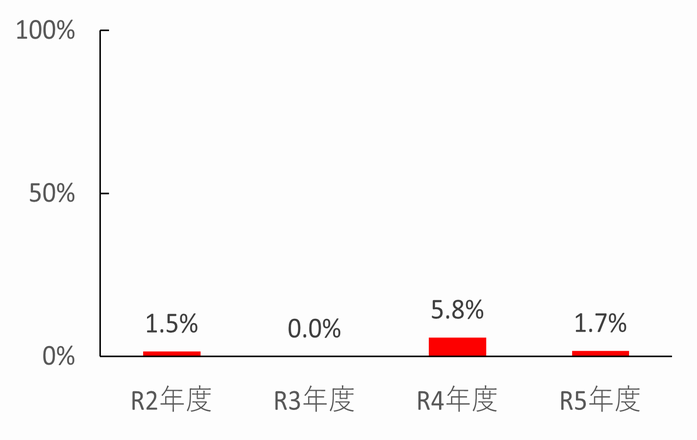

腹腔鏡下胆嚢摘出術後の感染症の発生率

清潔操作や抗菌薬の適正使用を含めた適切な周術期管理を行うことで、術後感染症の発生を予防することができます。

術後感染症の発生率をモニタリングし、適切な管理がなされているか確認します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 手術当日から数えて3日目以降7日目以内に感染兆候があった患者数 | 1 | 0 | 4 | 1 |

| 分母 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した退院患者数 | 65 | 43 | 69 | 59 |

心臓血管外科

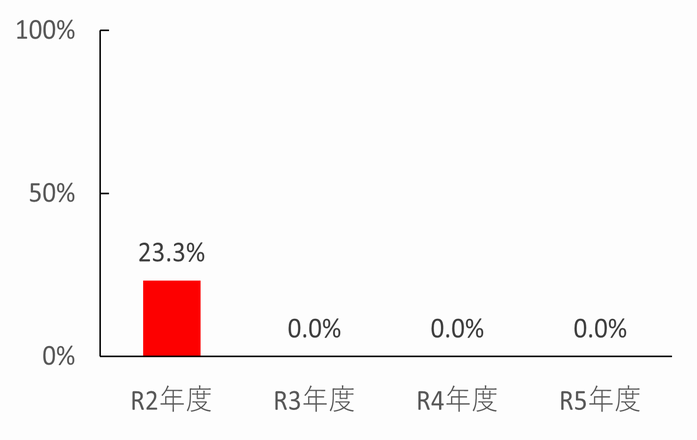

心臓血管外科(冠動脈、弁膜症)の主要手術の死亡率

心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要な手術の死亡率を把握します。

目標値:2.35%以下

の主要手術の死亡率_202412.png)

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、退院時転帰が「死亡」の患者数 | (0) | (0) | (1)1 | 0 |

| 分母 | 予定入院で、心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要な手術が施行された患者数 | (28) | (21) | (17)17 | 21 |

※R4年度より本社指標変更。( )内は旧指標による数値。

整形外科

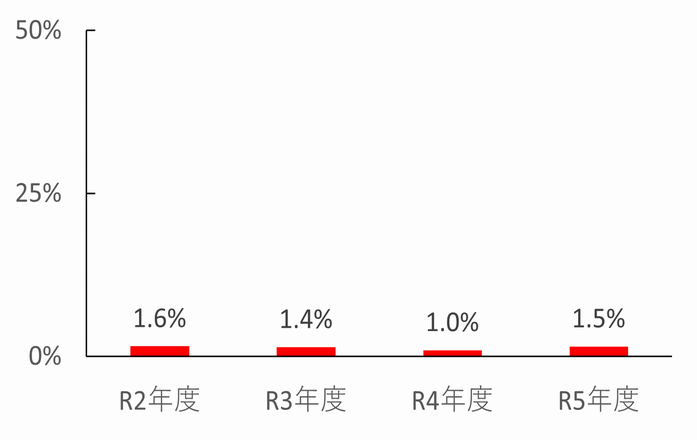

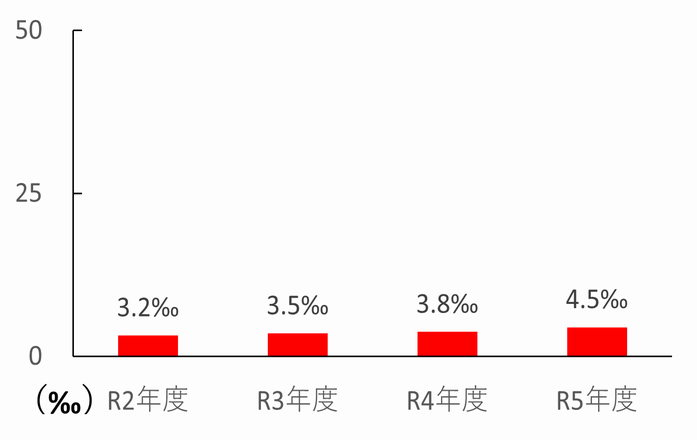

脊椎固定術後の深部感染の発生率

インプラントを用いる脊椎固定術における感染は難治性であり、その予防と対策が重要となります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、術後に深部感染を発症した患者数 | 3 | 3 | 2 | 3 |

| 分母 | 脊椎固定術を施行した退院患者数 | 190 | 209 | 208 | 195 |

形成外科

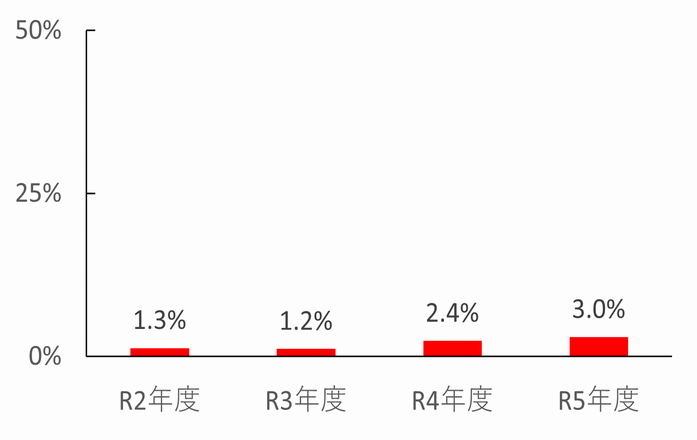

眼瞼下垂手術後の感染症の発生率

眼瞼下垂手術後の結膜炎の発症割合を確認します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、術後に結膜炎を発症した患者数 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| 分母 | 眼瞼下垂手術を施行した退院患者数 | 30 | 33 | 30 | 25 |

呼吸器外科

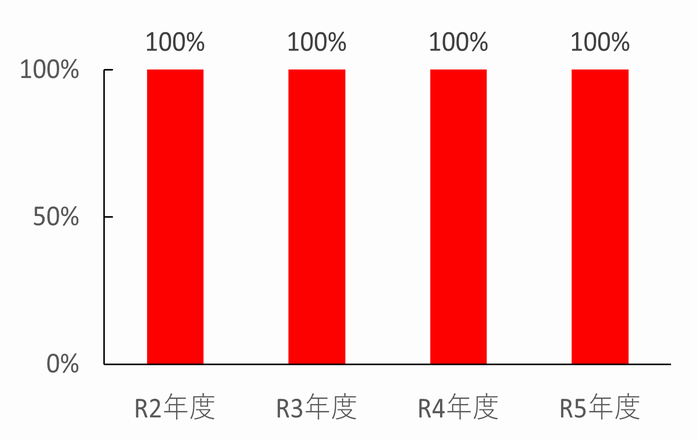

肺がん手術患者に対する治療前の病理診断の実施率

治療開始前に組織もしくは細胞診断によって確定診断を行い、患者の状態・希望にあった治療法を検討します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、当該入院前の外来や入院、あるいは当該入院で、病理診断が実施された患者数 | 16 | 21 | 29 | 25 |

| 分母 | 肺の悪性腫瘍(初発)で手術を施行した退院患者数 | 16 | 21 | 29 | 25 |

婦人科

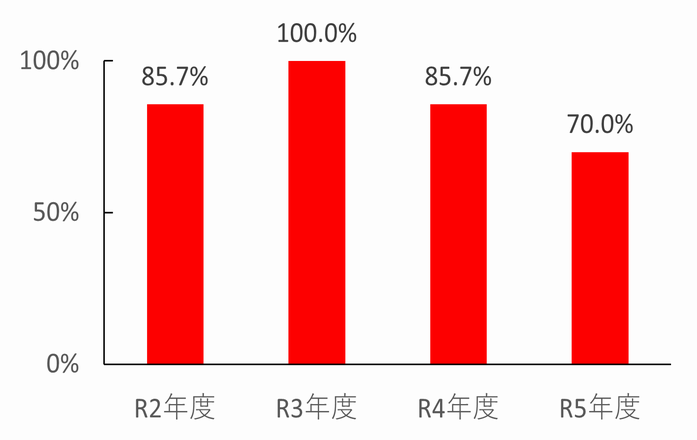

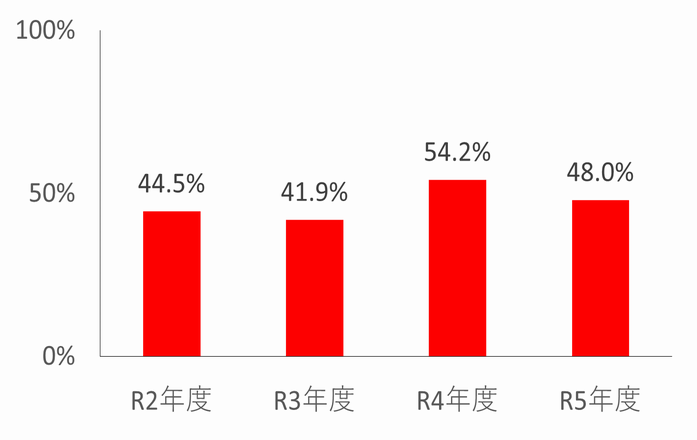

良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下手術実施率(予定入院)

良性卵巣腫瘍患者に対しての腹腔鏡下手術のニーズは増えており、治療の選択肢の一つとして、病院で対応できているかどうか評価になり得ます。

_202412.png)

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、腹腔鏡下手術が施行された患者数 | 39 | 27 | 35 | 42 |

| 分母 | 予定入院で、卵巣の良性新生物の手術を受けた退院患者数 | 43 | 30 | 39 | 43 |

良性卵巣腫瘍患者に対する術後5日以内の退院率

良性卵巣腫瘍患者に対しての内視鏡手術のニーズは増えており、本指標は「良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下手術の施行率」のアウトカム指標となります。

腹腔鏡手術を安全に行うことにより、良性卵巣腫瘍患者の在院日数を短縮することが可能となります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、術後5日以内に退院した患者数 | 15 | 15 | 37 | 40 |

| 分母 | 卵巣の良性新生物で、卵巣部分切除術または子宮附属器腫瘍摘出術を施行した退院患者数 | 45 | 28 | 45 | 44 |

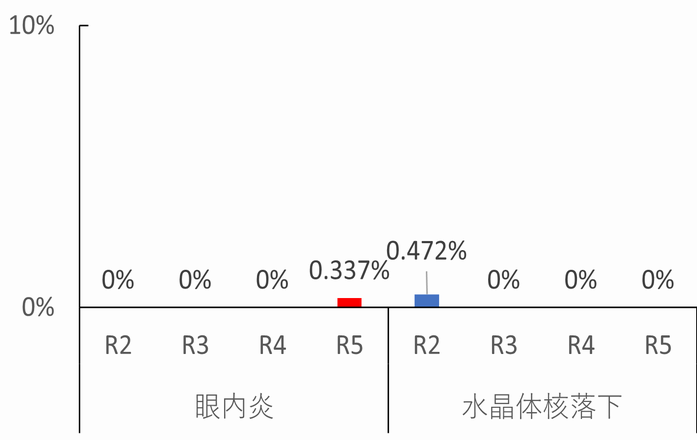

眼科

眼科手術後の合併症の発生率

手術に起因する重篤な合併症について検討します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |||

| 眼内炎 | 分子 | 分母のうち、術後に眼内炎を発症した患者数 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 分母 | 眼科の手術を実施した退院患者数 | 212 | 210 | 211 | 297 | |

| 水晶体核落下 | 分子 | 分母のうち、術後に水晶体核落下を発症した患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 分母 | 眼科の手術を実施した退院患者数 | 212 | 210 | 211 | 297 | |

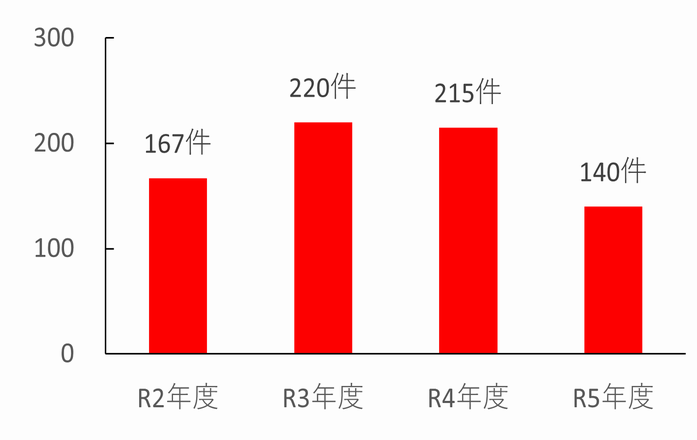

日帰り手術件数

QOLを考慮した手術の導入について検討します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 外来手術及び日帰り入院の件数 | 167 | 220 | 215 | 140 |

泌尿器科

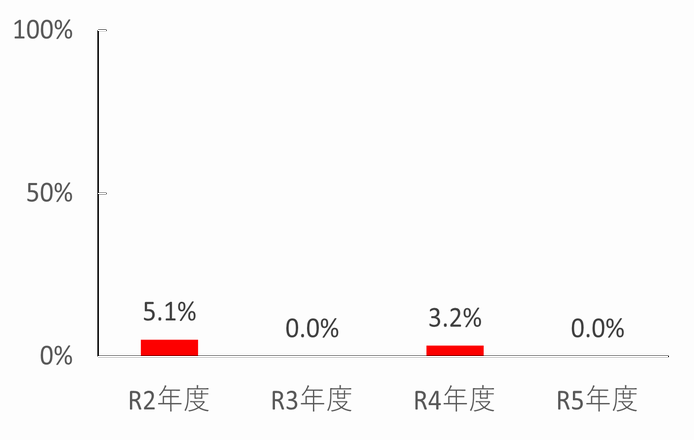

前立腺針生検後の感染症の発生率

検査後の感染のコントロールができているかを検討します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、入院期間が2日以上で感染徴候があった患者 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 分母 | 前立腺針生検を実施した退院患者数 | 39 | 41 | 62 | 51 |

放射線科

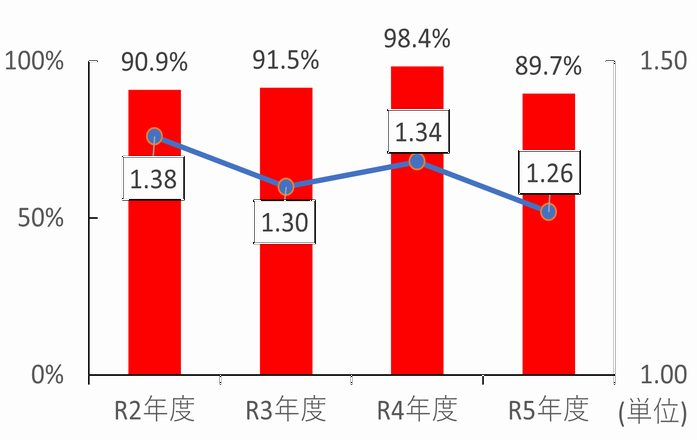

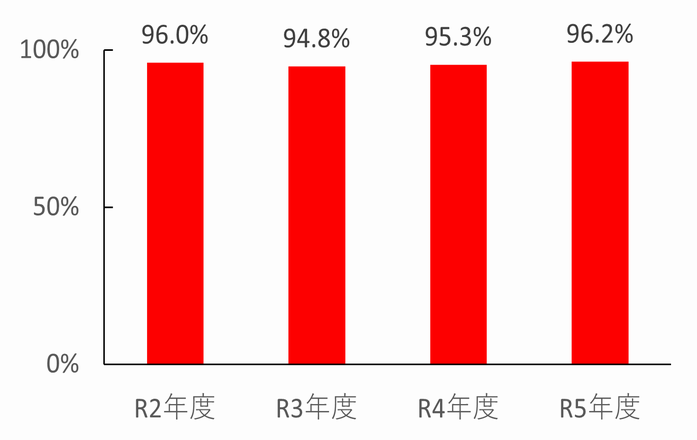

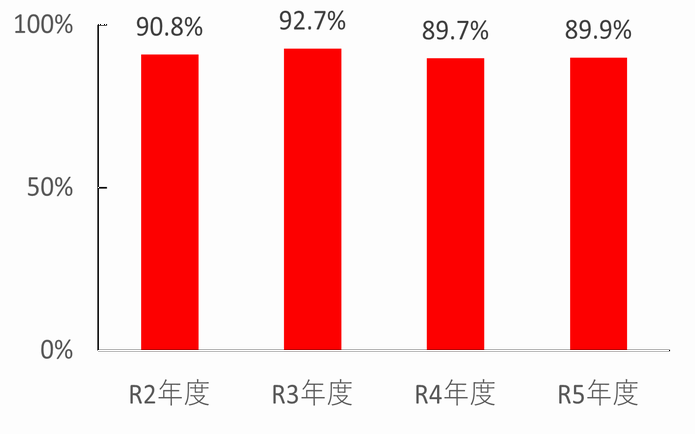

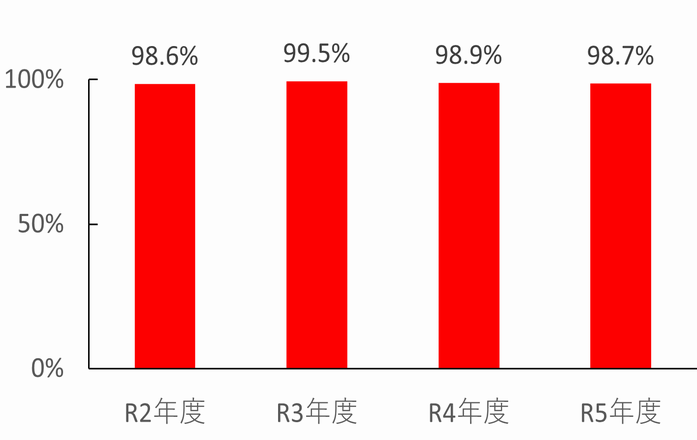

放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌診療日までに終えた割合

高度な医療を提供するためには、画像診断をより早く、より正確に行うことが必要です。

放射線科医によるCT・MRIの画像診断結果が翌診療日までに報告された割合を表現する指標です。

また、CT・MRIが放射線科医の監督の下に適切に行われていることを示す指標とも言えるので、実施率が高いことが望まれます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 検査日の翌診療日までに作成された画像診断レポート件数 | 18,669 | 21,190 | 21,635 | 20,752 |

| 分母 | 時間外検査を除くCT・MRI検査実施件数 | 18,714 | 21,241 | 21,863 | 20,899 |

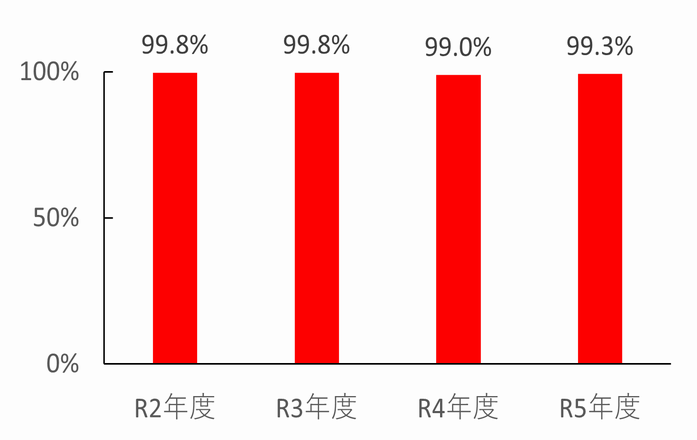

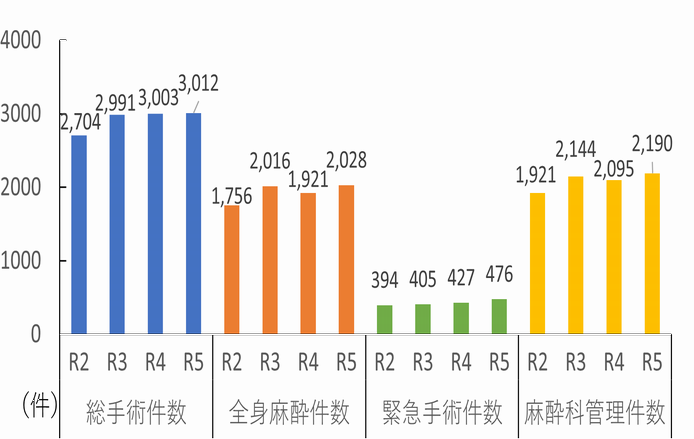

麻酔科

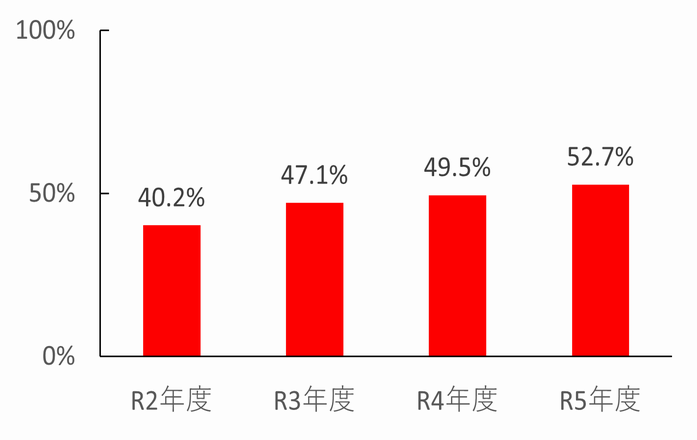

麻酔科管理手術件数及び手術室稼働率

手術件数等の実績を確認します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 総手術件数 | 2,704 | 2,991 | 3,003 | 3,012 |

| 全身麻酔件数 | 1,756 | 2,016 | 1,921 | 2,028 |

| 緊急手術件数 | 394 | 405 | 427 | 476 |

| 麻酔科管理件数 | 1,921 | 2,144 | 2,095 | 2,190 |

| 手術室稼働率 | 52.6% | 56.9% | 55.9% | 58.0% |

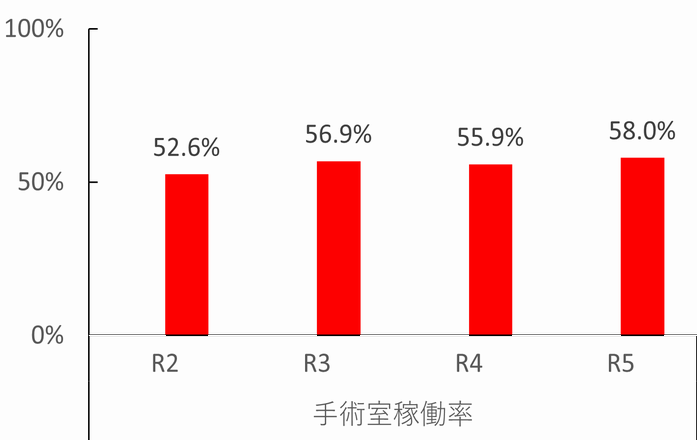

リハビリテーション科

股関節大腿近位骨折患者のリハビリ実施率及び1日平均単位数

ADLや運動機能の改善、維持、向上のため、リハビリテーションを行うことは必要不可欠です。

また、実施単位数増加はFIMに大きく影響を与え、FIM効果やFIM効率が優位に増加します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、リハビリテーションを実施した患者数 | 100 | 119 | 179 | 156 |

| 分母 | 股関節大腿近位骨折の退院患者数 | 110 | 130 | 182 | 174 |

| 1日平均単位数 | 1.38 | 1.30 | 1.34 | 1.26 | |

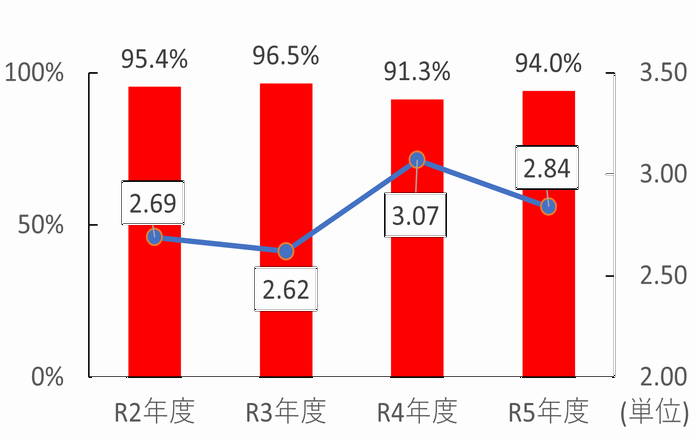

脳梗塞患者のリハビリ実施率・1日平均単位数・平均開始日

ADLや運動機能の改善、維持、向上のため、リハビリテーションを行うことは必要不可欠です。

また、実施単位数増加はFIMに大きく影響を与え、FIM効果やFIM効率が優位に増加します。

脳梗塞のリハビリテーションは、早期介入により予後のFIMに大きく影響を与えます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、リハビリテーションを実施した患者数 | 124 | 139 | 137 | 126 |

| 分母 | 脳梗塞の退院患者数 | 130 | 144 | 150 | 134 |

| 1日平均単位数 | 2.69 | 2.62 | 3.07 | 2.84 | |

| 平均開始日 | 2.56 | 2.39 | 2.97 | 2.80 | |

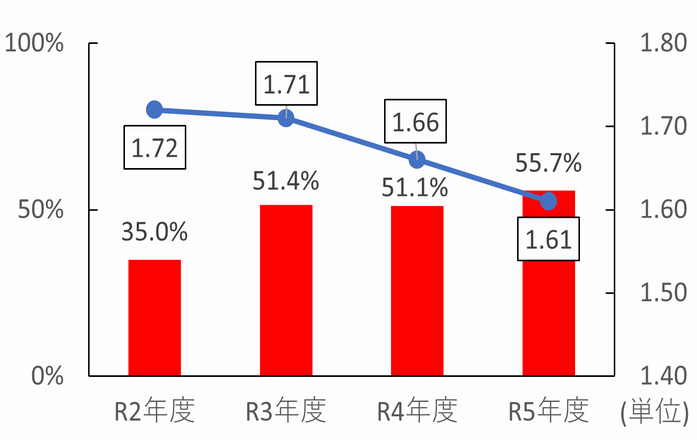

肺炎患者のリハビリ実施率及び1日平均単位数

ADLや運動機能の改善、維持、向上のため、リハビリテーションを行うことは必要不可欠です。

また、実施単位数増加により、廃用予防に大きく影響を及ぼします。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、リハビリテーションを実施した患者数 | 41 | 37 | 48 | 78 |

| 分母 | 肺炎の退院患者数 | 117 | 72 | 94 | 140 |

| 1日平均単位数 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.61 | |

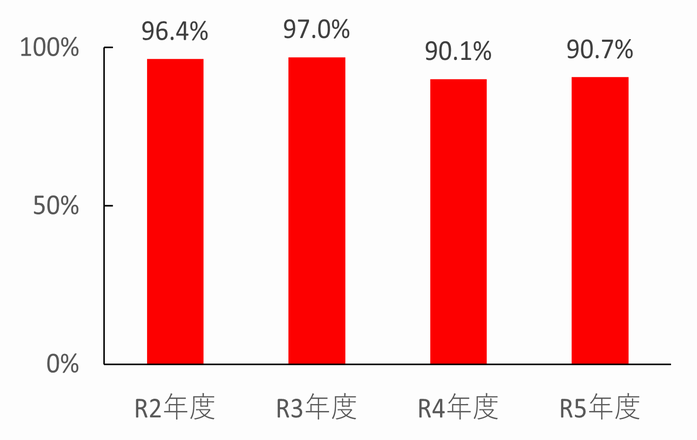

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

早期リハビリ介入により、ADLや運動機能の改善が期待されます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 入院してから4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 | 81 | 98 | 82 | 68 |

| 分母 | 急性脳梗塞の発症3日以内に入院し、入院中にリハビリテーションが実施された退院患者数 | 84 | 101 | 91 | 75 |

心大血管手術後の心臓リハビリテーション実施率

ADLや運動機能の改善、維持、向上のため、リハビリテーションを行うことは必要不可欠です。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者数 | 117 | 133 | 152 | 147 |

| 分母 | 心大血管手術を行った退院患者数 | 168 | 149 | 162 | 157 |

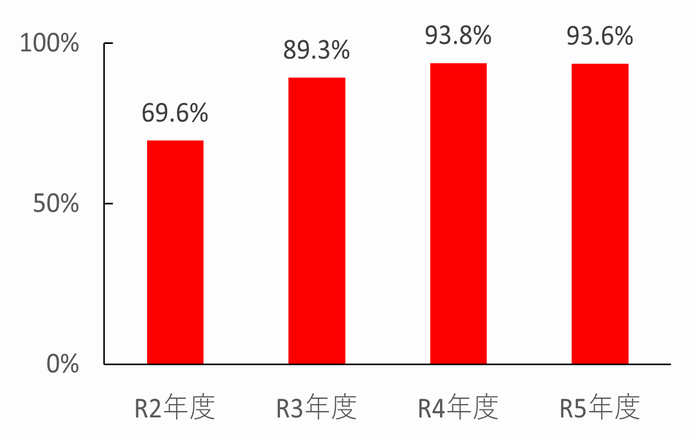

大腿骨近位部骨折手術患者に対する早期リハビリテーション(術後4日以内)の実施率

早期回復、早期退院に向けて、術後早期からの介入が重要です。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 手術当日から数えて4日以内にリハビリテーションを実施した患者数 | 80 | 89 | 128 | 118 |

| 分母 | 大腿骨近位部骨折で手術を施行した退院患者数 | 84 | 93 | 140 | 125 |

がん患者の周術期リハビリテーション実施率

がん治療の進行と生存率の向上に伴い、運動障害、疼痛、筋力低下などに対するリハビリテーションと同時に、機能回復に限らず患者のQOLや緩和期に関わる対応が求められます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | リハビリテーションを実施した患者数 | (102) | (121) | (103)102 | 125 |

| 分母 | 5大がんで手術を施行した退院患者数 (胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん) | (119) | (134) | (118)119 | 135 |

※R4年度診療報酬改定により指標変更。( )内は旧指標による数値。

薬剤部

薬剤管理指導実施率

薬剤師の薬学的管理指導は、薬物治療にかかる患者のQOL及びアドヒアランスを向上させ、薬物治療をとおして医療の質の向上につながります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 薬剤管理指導を受けた患者数 | 5,867 | 6,387 | 6,626 | 6,986 |

| 分母 | 入院患者数 | 6,114 | 6,740 | 6,951 | 7,259 |

安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導実施率

服薬指導により薬物療法に対する安全性や有用性を患者が認識すれば、アドヒアランスの向上に繋がり、薬物治療の質の向上が期待できます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、「B008 薬剤管理指導料1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合」が算定された患者数 | 2,244 | 2,794 | 2,688 | 2,855 |

| 分母 | 特に安全管理が必要な医薬品として、別表に定める医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数 | 2,960 | 4,228 | 4,337 | 4,524 |

退院後、医療機関に転院又は福祉施設等に入所する患者の入院中の薬物治療に関する薬剤師による施設間情報提供書の作成率

入院中の薬物治療にかかる情報(調剤上の工夫、患者の理解度、副作用の状況、処方変更内容等)について転院先と共有し、よりシームレスな連携をとることで、医薬品に関連した医療安全の向上及び薬物治療の質の向上が期待できます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、薬剤師が施設間薬剤情報提供書を作成した件数 | 821 | 993 | 1,147 | 1,139 |

| 分母 | 退院後に医療機関に転院または福祉施設等に入所した患者数 | 999 | 1,251 | 1,351 | 1,313 |

連携充実加算算定率

抗がん剤注射による外来がん化学療法において、地域の医療機関と連携し、治療内容や副作用を情報共有することで、シームレスな薬学的管理を実践し、安全ながん化学療法を継続して実施します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、連携充実加算を算定した延患者数 | 367 | 873 | 849 | 773 |

| 分母 | 外来化学療法加算1(1)抗悪性腫瘍剤を注射した場合を算定した延患者数(月1件) | 448 | 933 | 902 | 835 |

放射線科部

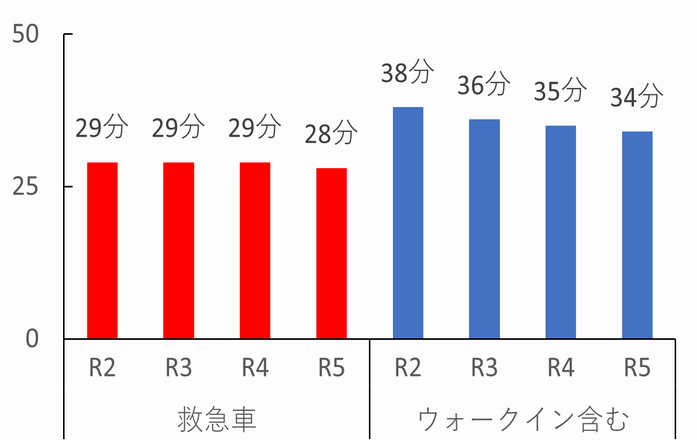

救急患者における搬入時間から診断に必要とされる放射線画像を提供するまでの時間

救急患者に対し、診断に必要とされる画像を迅速に提供することが重要です。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 救急搬入患者の受付時刻から画像診断の終了時刻までの時間(中央値) | 救急車 | 29分 | 29分 | 29分 | 28分 |

| ウォークイン含む | 38分 | 36分 | 35分 | 34分 | |

検査部

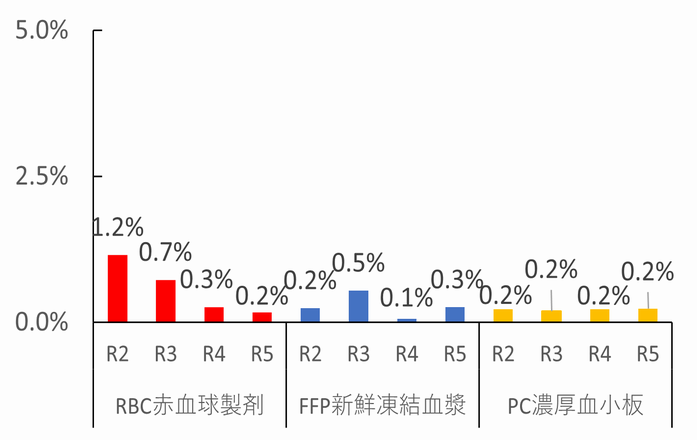

輸血血液製剤の廃棄率

善意の献血から得られた血液製剤をできる限り適切かつ有効に利用するよう努め、廃棄率ゼロを目指すのは赤十字施設としての使命です。

調査製剤:RBC赤血球製剤、FFP新鮮凍結血漿、PC濃厚血小板

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |||

| 分子 | 血液製剤廃棄単位 | PBC赤血球製剤 | 60 | 44 | 14 | 8 |

| FFP新鮮凍結血漿 | 8 | 20 | 2 | 8 | ||

| PC濃厚血小板 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||

| 分母 | 血液製剤購入単位 | PBC赤血球製剤 | 5,200 | 6,050 | 5,340 | 4,770 |

| FFP新鮮凍結血漿 | 3,298 | 3,682 | 3,420 | 3,118 | ||

| PC濃厚血小板 | 4,450 | 5,185 | 4,620 | 4,290 | ||

消化器内視鏡生検検体の病理診断3日以内報告率

消化器内視鏡生検検体での組織標本作成は、材料の固定や保存も安定しているため、比較的短期間での作成が可能で、迅速な診断報告が可能です。

外来患者への病理診断報告を遅滞なく行うことで早期発見、早期治療につながり、医療の質、患者サービスが向上します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、受付から報告までが3日以内の件数 | 505 | 585 | 764 | 702 |

| 分母 | 内視鏡検査下採取検体の受付件数 | 556 | 631 | 852 | 781 |

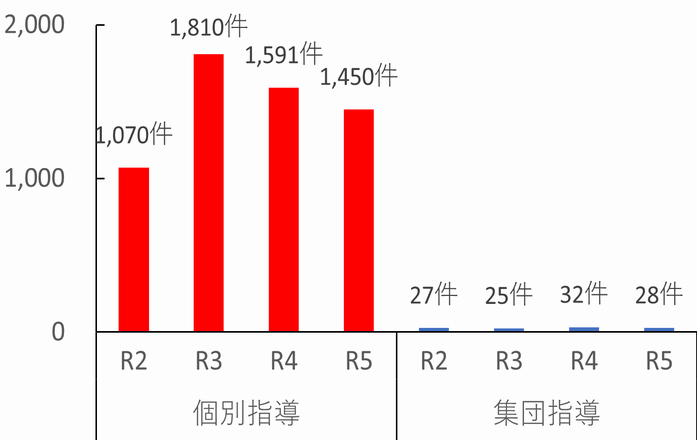

栄養課

栄養指導件数

糖尿病・腎臓病・心臓病・脂質異常症・肥満・高血圧・肝臓病や手術前後など食事について専門的な指導やアドバイスを行い医療の質の向上につなげます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 糖尿食 | 585 | 677 | 695 | 510 |

| 高脂食 | 50 | 108 | 122 | 80 |

| 心臓食 | 69 | 346 | 264 | 436 |

| 腎臓食 | 40 | 80 | 52 | 34 |

| 肝臓食 | 35 | 88 | 43 | 46 |

| 痛風食 | 2 | 6 | 9 | 2 |

| 潰瘍食 | 17 | 65 | 50 | 37 |

| 術後食 | 74 | 65 | 61 | 61 |

| 膵臓食 | 44 | 101 | 75 | 43 |

| 貧血食 | 7 | 23 | 44 | 30 |

| 大腸食 | 130 | 219 | 165 | 164 |

| その他一般食 | 17 | 32 | 11 | 7 |

| 個別指導 | 1,070 | 1,810 | 1,591 | 1,450 |

| 集団指導 | 27 | 25 | 32 | 28 |

看護部

専門領域看護師数

当院の病院機能や医療・看護の質を維持・向上するために、当院が必要とする専門領域の看護師育成に力を入れています。

各専門領域の役割モデルとして活動し、看護実践を通して臨床現場の場面で看護師へ直接サポート、看護師に対しコンサルテーションを行います。

☆認定看護師・認定看護管理者

| 領域 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |

| 感染管理 | 1 | 3 | 2 | 1 |

| 集中ケア | 3 | 3 | 2 | 2 |

| クリティカルケア | - | - | 1 | 1 |

| がん薬物療法(がん化学療法看護) | 1 | 1 | 1 | 1 |

| がん性疼痛看護 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 脳卒中リハビリテーション看護 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 手術看護 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 認知症看護 | - | 1 | 1 | 1 |

| 皮膚・排泄ケア | - | - | 1 | 0 |

| 緩和ケア | - | - | 1 | 1 |

| 計 | 8 | 11 | 12 | 9 |

| 領域 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |

| 認定看護管理者 | 2 | 2 | 2 | 1 |

☆特定行為研修修了者

| 区分 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |

| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | - | 3 | 3 | 5 |

| 呼吸器(長期療法呼吸療法に係るもの)関連 | - | 0 | 1 | 1 |

| 呼吸器(気管確保に係るもの)関連 | - | - | 0 | 1 |

| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | - | - | 0 | 1 |

| 動脈血液ガス分析関連 | - | - | 0 | 1 |

| 術後疼痛管理関連 | - | - | 0 | 1 |

| 循環動態に係る薬剤投与関連 | - | - | 0 | 1 |

| 感染に係る薬剤投与関連 | - | - | 0 | 1 |

| 計 | - | 3 | 4 | 12 |

| 特定行為研修修了者 | - | 3 | 5 | 5 |

看護師 職務満足度調査

病院で実施する職員満足度調査に加え、看護部における様々な取り組みや改善の総合的評価をこの指標で確認します。

「仕事継続のための環境・支援」、「組織市民行動」、「職場内承認」、「上司のソーシャルサポート」、「帰属意識・愛着」の5領域、55項目において5段階で評価します。

各領域、項目の点数の経年の推移を確認、分析し、看護管理や看護現場の様々な改善へ繋げます。

(1)対象部署

ICU、4東、4西、5東、5西、6東、6西、外来、手術室、看護部、地域医療連携室

(2)回収率

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 回収率(%) | 97.9 | 97.6 | 100.0 | 97.8 |

(3)領域ごとの点数の平均値

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 仕事継続のための環境・支援 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |

| 組織市民行動 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |

| 職場内承認 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 |

| 上司のソーシャルサポート | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |

| 帰属意識・愛着 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |

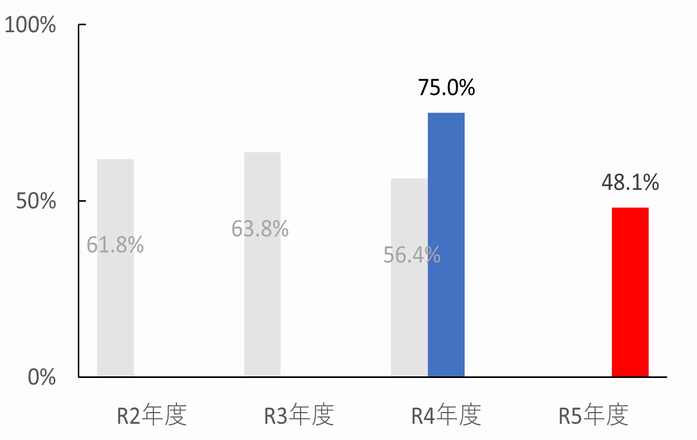

院内褥瘡発生率

院内で新規発生した褥瘡患者の割合を示しています。この指標では、日本褥瘡学会で示された褥瘡評価スケールDESIGN-Rを用い、d2以上の褥瘡について調査します。

褥瘡の発生は患者のQOL低下をきたし、治療が長引くこともあります。結果的に在院日数の長期化や医療費の増大につながるため、「褥瘡推定発生率」は看護ケアの質評価指標のひとつとなっています。

当院では、褥瘡委員会、褥瘡チームを設置し、看護部では院内委員会の下部組織として褥瘡部会を設置しています。週1回、形成外科医、皮膚・排泄ケア認定看護師、栄養士、褥瘡部会メンバーと共に褥瘡回診を行い、褥瘡の早期治癒や予防ケアに努めています。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、d2以上の褥瘡が院内で新規発生した患者数 | 109 | 133 | 176 | 126 |

| 分母 | 延入院患者数 ※ただし、日帰り入院患者、入院時既に褥瘡を保有する患者、調査期間より前に褥瘡の院内発生が確認され、継続して入院している患者は除く | 76,223 | 83,464 | 81,840 | 83,837 |

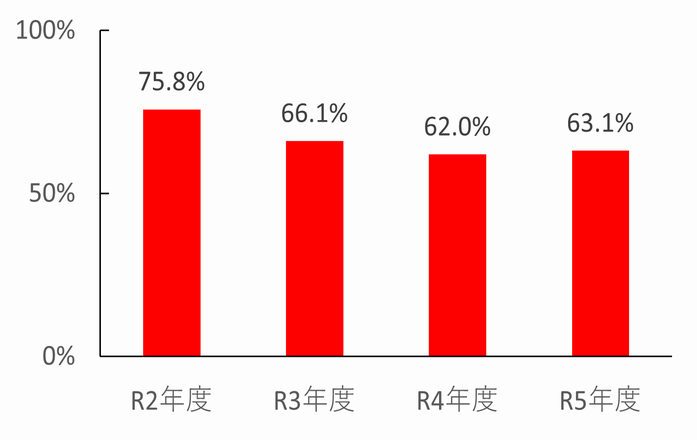

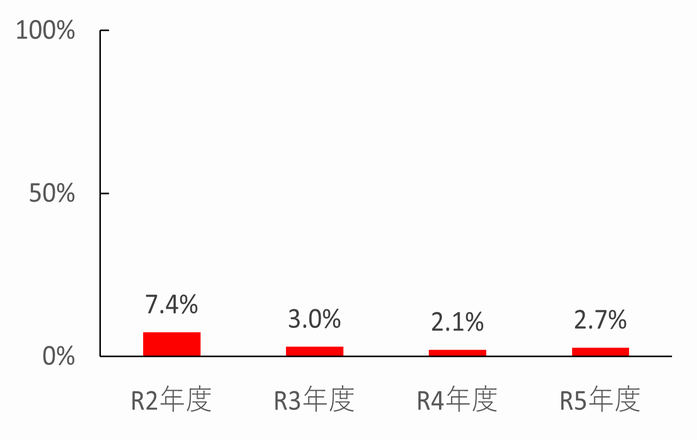

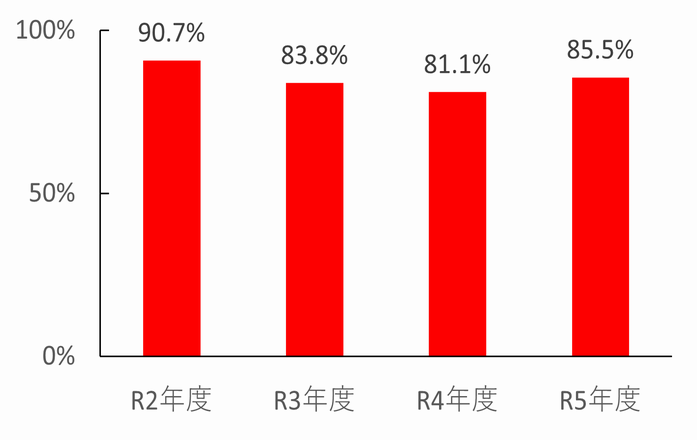

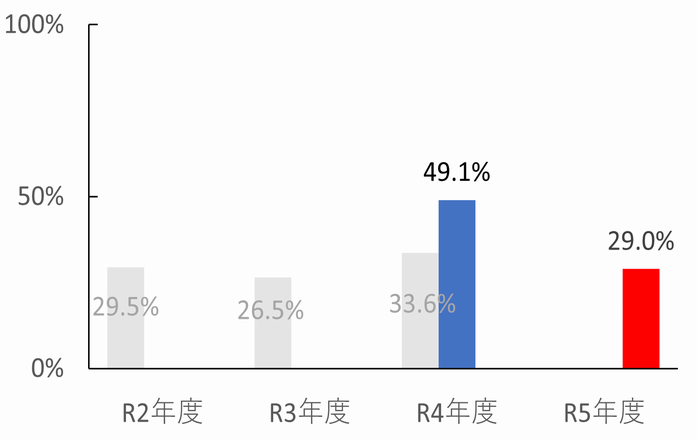

看護師離職率

安全・安心な医療・看護の提供のためには、人材確保を図りながらの良質な職場環境作りが必要です。

看護部では「共に成長し、やりがいを感じる職場作りを」を中期目標とし、毎年設定する目標の骨子の1つを「看護師の定着と確保」としています。

(看護師全体、新人看護師)_202412.png)

| 分子 | ①看護師全体 当年度退職者数 ②新人看護師 当年度新人看護師退職者数 ※正職員のみ。割愛は含まない。 |

| 分母 | ①看護師全体 (当年度4月1日在職者数+当年度3月31日在職者)÷2 ②新人看護師 当年度4月1日新人看護師数 ※正職員のみ。 |

感染管理室

術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

手術部位感染(SSI)を予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与がありますが、不必要な長期間投与により副作用の出現や耐性菌の発生、医療費の増大につながる恐れがあります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数 | 19 | 10 | 7 | 9 |

| 分母 | 入院手術件数 (股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘術) | 256 | 336 | 340 | 331 |

術後48時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

手術部位感染(SSI)を予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与がありますが、不必要な長期間投与により副作用の出現や耐性菌の発生、医療費の増大につながる恐れがあります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 分母 | 入院手術件数 (冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術) | 49 | 41 | 40 | 38 |

広域抗菌薬使用時の血液培養実施率

抗菌薬適正使用の鍵を握るのは正確な微生物学的診断であり、抗菌薬投与前の適切な検体採取と培養検査が必要です。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、投与開始初日に血液培養検査を実施した患者数 | 85 | 93 | 149 | 107 |

| 分母 | 広域抗菌薬投与を開始した入院患者数 | 191 | 222 | 275 | 223 |

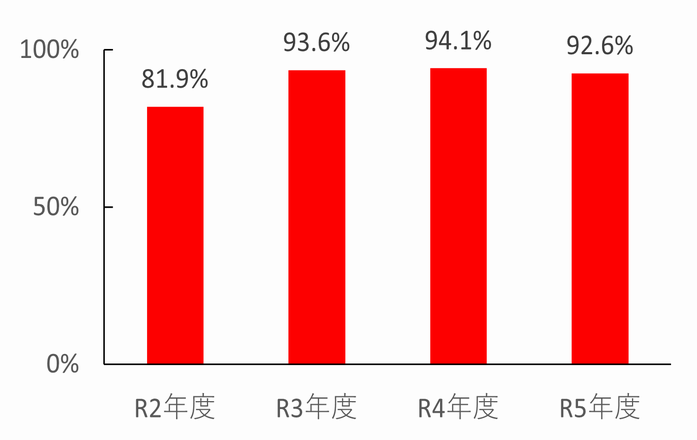

血液培養実施時の2セット実施率

血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されています。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 血液培養複数セット数 | 2,598 | 3,220 | 3,584 | 3,478 |

| 分母 | 血液培養提出セット数 | 2,636 | 3,236 | 3,624 | 3,525 |

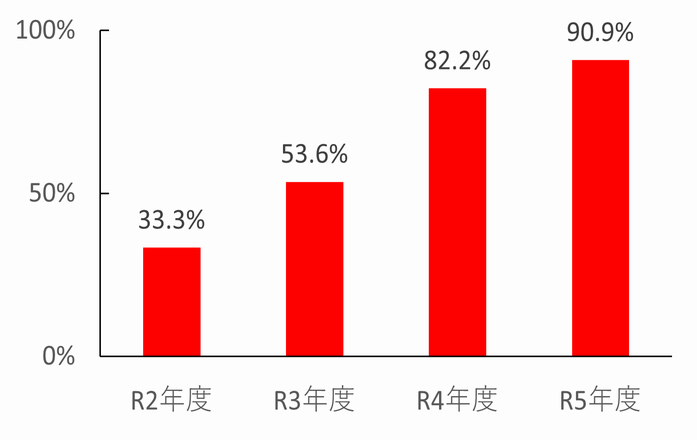

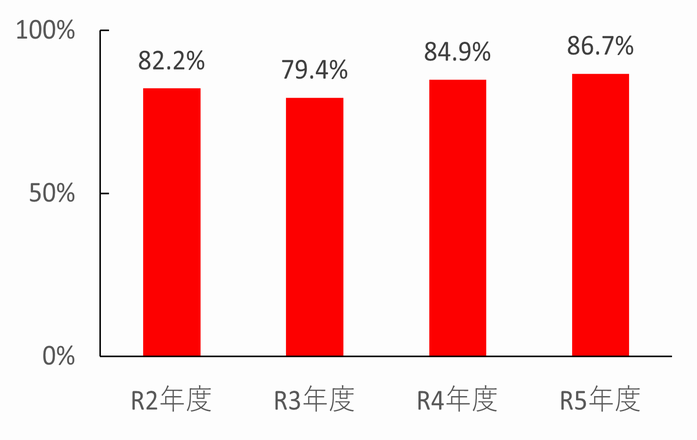

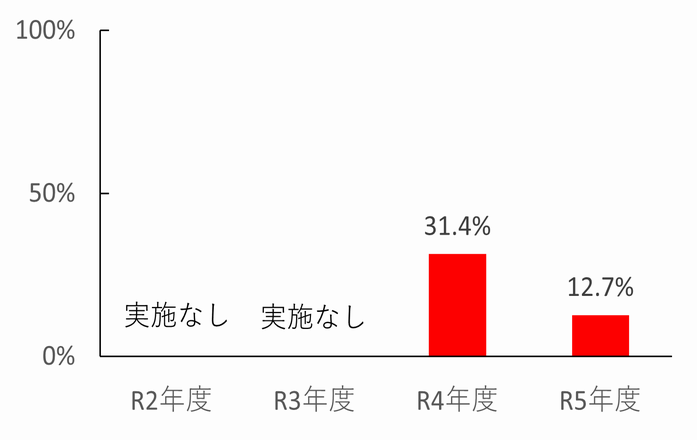

職員におけるインフルエンザワクチン接種率

インフルエンザワクチンは集団免疫を目的としています。

また、医療機関は職員から患者への感染を防止する必要があります。

接種率が高い場合は、院内感染防止対策に積極的に取り組んでいると評価されます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | インフルエンザワクチンを接種した職員数 | 569 | 555 | 539 | 627 |

| 分母 | 神戸赤十字病院所属職員数(休職中の職員は除く) | 627 | 662 | 665 | 733 |

医療安全推進室

入院患者での転倒転落発生率

患者が自立的に活動される限り完全に防ぐことは困難ですが、脳出血や骨折など身体損傷をきたすことがあり、発生率を減らす努力を続ける必要があります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 入院中の患者に発生した転倒・転落件数 | 264 | 318 | 345 | 416 |

| 分母 | 延入院患者数 | 81,519 | 89,712 | 91,297 | 92,607 |

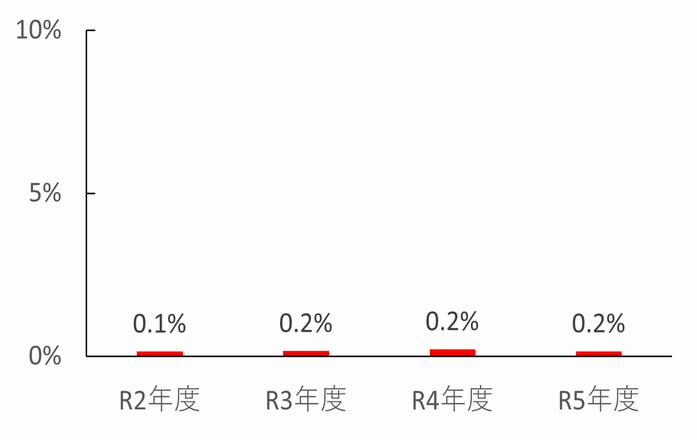

インシデント・アクシデント全報告中医師による報告の占める割合

一般に医師からの報告が少ないことが知られており、この値が向上することは医師や組織全体の医療安全意識向上につながる可能性があります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数 | 20 | 19 | 41 | 50 |

| 分母 | 調査期間中の月ごとのインシデント・アクシデント報告総件数 | 1,530 | 1,625 | 1,702 | 1,673 |

地域医療連携室

脳卒中患者に対する地域連携パスの使用率

脳卒中の治療が終了した後も継続的な医学的管理とリハビリテーションが重要です。

この指標により、地域医療に関する医療体制を評価します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、地域連携診療計画加算を算定した患者数 | (59) | (57) | (53) | 63 |

| 分母 | 脳卒中で入院した患者数 | (200) | (215) | (108) | 217 |

※R4年度より本社指標変更。R5年度より分子・分母の定義変更。 ( )内は旧指標による数値。

地域医療連携室・整形外科

大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携パスの使用率

急性期における治療が終了した後も継続的な医学的管理とリハビリテーションが重要です。

この指標により、地域医療に関する医療体制を評価します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 分母のうち、地域連携診療計画加算を算定した患者数 | (34) | (37) | (12) | 131 |

| 分母 | 大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数 | (55) | (58) | (16) | 63 |

※R4年度より本社指標変更。R5年度より分子・分母の定義変更。( )内は旧指標による数値。

社会課

大規模災害時多数傷病者受入訓練への職員の参加割合

災害拠点病院として、大規模災害時多数傷病者受け入れ体制(人・物・場所)を整えます。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||

| 分子 | 大規模災害時多数傷病者受入訓練への参加人数 | ※ | ※ | 256 | 754 |

| 分母 | 神戸赤十字病院及び兵庫県災害医療センターの全職員数 | 814 | 96 | ||

※R2年度

災害拠点病院としての受入訓練は、姫路赤十字病院が主催する年であったが、コロナ拡大を考慮し実施することができなかった。

当院としての訓練は、災害時の多数傷病者受入時に必要な通信技術訓練(トランシーバー・クロノロ)の実践を企画していたが、緊急事態宣言期間中であり院内感染防止のため実施できなかった。

※R3年度

R2年度と同様、コロナ感染防止のため訓練を実施できなかった。

※R4年度

今年度は災害拠点病院受入実動訓練を3年ぶりに開催することができたが、参加者の中によっては、各エリアの動きが習得できていないことが判明。

突発的に発生する災害時、誰でもが、どこでも災害医療出来る工夫が必要。

※R5年度

大規模災害時多数傷病者受け入れ訓練は10月に机上訓練を行った。

事前勉強会では災害対策マニュアルに沿った傷病者の流れ、災害医療の7つの基本であるCSCAについて平時とは違う組織について参加者へ伝え、具体的な各部門の流れを伝える等災害医療の知識・スキルを習得できるように支援できた。

大規模災害時多数傷病者受入訓練の評価

災害拠点病院として大規模災害時多数傷病者受け入れ体制(人・物・場所)を整えます。

訓練を行い災害医療体制の評価を行います。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 災害医療エリアごとの訓練評価結果の集計 | ※ | ※ | ※ | ※ |

※R2年度

災害拠点病院としての受入訓練は、姫路赤十字病院が主催する年であったが、コロナ拡大を考慮し実施することができなかった。

当院としての訓練は、災害時の多数傷病者受入時に必要な通信技術訓練(トランシーバー・クロノロ)の実践を企画していたが、緊急事態宣言期間中であり院内感染防止のため実施できなかった。

※R3年度

R2年度と同様、コロナ感染防止のため訓練を実施できなかった。

※R4年度

令和4年10月 災害拠点病院受入訓練実践 訓練評価でコロナ禍の理由からエレベーターの使用が制限されていた。

1階ホスピタルストリートに簡易ベッドを地下倉庫から運び、受入体制を構築の予定であったが、エレベータ-が動かず、ベッドを運び込むことに時間を要した。

その他様々な理由も鑑み、外来待合室椅子を非常時ベッドソファーに変更することを提案し、災害時直ちに受入体制が整うように調整を行う。

また新設エリアで活動するスタッフ異動やコロナ禍での久々訓練で体制づくりに戸惑った意見を踏まえ次回からアクションカードを作成し、素早い対応を目指す。

※R5年度

令和5年度は両院における大規模災害時傷病者受け入れの体制づくりを、昨年度訓練での課題としたアクションカードを準備したが、机上訓練のために実際の現場での物品・人員確保の訓練ができなかった。

次回の実動訓練時には、初動立ち上げがアクションカードに沿って迅速的な準備ができる事を目指して取り組む。

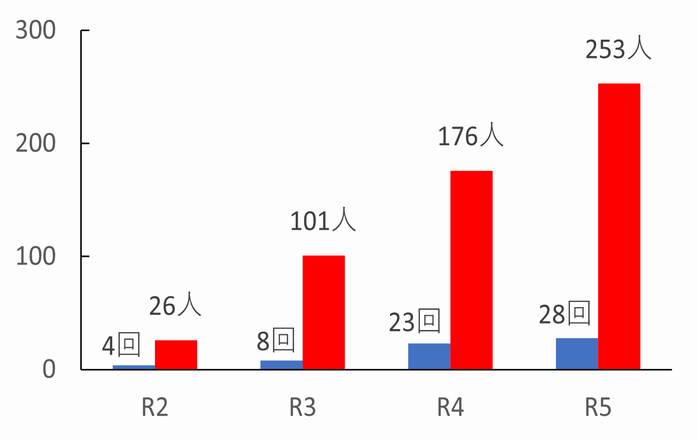

救護員養成及び確保のための研修・訓練の実施回数及び参加者数

日本赤十字社は災害発生時、直ちに救護班や日赤災害医療コーディネーターを被災地に派遣し、救護活動が円滑または効果的に実施できるよう、救護員の確保および質の向上が求められています。

平時より救護員の研修・訓練を計画的に行う必要があります。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 実施・参加回数 | 4 | 8 | 23 | 28 |

| 延参加者数 | 26 | 101 | 176 | 253 |

| 年度 | 主催 | 研修名称 | 実施日 | 実施・参加回数 | 延参加者数 |

| R2年度 | 支部 | 救護員主事研修 | 令和2年9月30日 | 1 | 2 |

| 支部 | 救護員基礎実践研修 | 令和2年10月3日 | 1 | 12 | |

| 支部 | 巡視船みうら合同訓練 | 令和2年9月24日 | 1 | 6 | |

| 兵庫県 | 兵庫県阪神地域合同防災訓練 | 令和2年9月20日 | 1 | 6 | |

| 計 | 4 | 26 | |||

| R3年度 | 支部 | 救護員主事研修 | 令和3年11月2日 | 1 | 10 |

| 支部 | 救護員基礎実践研修 | 令和3年11月6日 | 1 | 26 | |

| 大阪空港 | 大阪国際空港航空機事故対策訓練(実働) | 令和3年11月25日 | 1 | 7 | |

| 支部 | 救護員こころのケア研修 | 令和3年11月30日 | 1 | 16 | |

| 支部 | 救護員こころのケア研修 | 令和3年12月20日 | 1 | 17 | |

| 兵庫県 | 近畿府県合同防災訓練 | 令和3年12月4~5日 | 1 | 8 | |

| 支部 | 救護員こころのケアフォローアップ研修 | 令和4年2月17日 | 1 | 8 | |

| 本社 | 日赤災害医療コーディネートフォローアップ研修 | 令和4年3月13日 | 1 | 9 | |

| 計 | 8 | 101 | |||

| R4年度 | 海上保安 | 第八管区海上保安本部巡視船みうら合同訓練 | 令和4年9月27日 | 1 | 9 |

| 関西エアポート | 神戸空港航空機事故対応訓練 | 令和4年10月19日 | 1 | 6 | |

| 関西エアポート | 大阪空港航空機事故対策部分訓練 | 令和4年11月24日 | 1 | 7 | |

| 本社 | 原子力災害対応基礎研修 | 令和4年12月8日 | 1 | 3 | |

| 支部 | 救護員こころのケア研修 | 令和4年10月20日 | 1 | 21 | |

| 支部 | 救護員こころのケアフォーアップ研修① | 令和5年1月31日 | 1 | 9 | |

| 支部 | 救護員こころのケアフォーアップ研修② | 令和5年2月6日 | 1 | 9 | |

| 支部 | 災害システム研修 | 令和4年7月15日 | 1 | 14 | |

| 支部 | 災害システム研修 | 令和5年1月20日 | 1 | 15 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年6月6日 | 1 | 4 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年7月4日 | 1 | 2 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年8月1日 | 1 | 4 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年9月5日 | 1 | 4 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年10月3日 | 1 | 4 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年11月7日 | 1 | 3 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会メンバー) | 令和4年12月5日 | 1 | 4 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(救護員) | 令和4年6月16日 | 1 | 13 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(救護員) | 令和4年9月15日 | 1 | 8 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(救護員) | 令和4年12月15日 | 1 | 15 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(救護員) | 令和5年3月16日 | 1 | 5 | |

| 厚労省DMAT事務局 | 政府訓練(大規模地震医療活動訓練) | 令和4年10月1日 | 1 | 6 | |

| 厚労省DMAT事務局 | 近畿地方DMATブロック訓練 | 令和4年11月19日 | 1 | 7 | |

| 厚労省DMAT事務局 | DMATブロック訓練ロジステックス研修 | 令和4年9月17日 | 1 | 4 | |

| 計 | 23 | 176 | |||

| R5年度 | 支部 | 救護員技術研修 | 令和5年5月31日 | 1 | 11 |

| 支部 | 救護員基礎実践研修 | 令和5年6月3日 | 1 | 30 | |

| 支部 | 日赤第4部ブロック合同災害救護訓練 | 令和5年6月17日 | 1 | 32 | |

| 支部 | ドラッシュテント展開訓練 | 令和5年9月22日 | 1 | 5 | |

| 支部 | こころのケア研修 | 令和5年10月17日,11月13日 | 2 | 28 | |

| 支部 | テールゲートリフター操作研修 | 令和6年1月24日 | 1 | 9 | |

| 支部 | こころのケアフォローアップ研修 | 令和6年1月30日 | 1 | 6 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(委員会) | 毎月第1月曜 | 8 | 19 | |

| 支部 | 衛星電話通信訓練(救護班) | 年4回(6月,9月,12月,R6年3月) | 4 | 30 | |

| 支部 | 災害システム(EMIS,J-SPEED)研修 | 令和5年7月14日 | 1 | 13 | |

| 海上保安本部 | 第8管区海上保安本部巡視船みうらとの合同訓練 | 令和5年9月28日 | 1 | 9 | |

| 関西エアポート | 大阪空港航空機事故対策実動訓練 | 令和5年11月2日 | 1 | 8 | |

| 兵庫県 | 兵庫県防災訓練 | 令和6年9月3日 | 1 | 7 | |

| 内閣府 | 内閣府との合同訓練 | 令和5年11月18日 | 1 | 14 | |

| 厚労省DMAT事務局 | DMATブロック訓練ロジステックス研修 | 令和5年9月9日・10日 | 1 | 4 | |

| 厚労省DMAT事務局 | 大規模地震時医療活動訓練(政府訓練) | 令和5年9月30日 | 1 | 6 | |

| 厚労省DMAT事務局 | 近畿地方DMATブロック訓練 | 令和5年11月11日 | 1 | 22 | |

| 計 | 28 | 253 | |||

救護活動への派遣延人数

研修・訓練を通じて育成を図った救護員の、実際の災害時における被災地への派遣(実践)人数を抽出します。

| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |

| 研修・訓練を通じて育成を図った救護員の、 実際の災害時における被災地への派遣(実践)人数 | ※ | ※ | ※ | 61名 |

※R2年度

7月に大雨による熊本県球磨川氾濫発生で住民が避難することになったが、第6ブロック内で救護活動が終了し、第4ブロックへの派遣要請はなかった。

そのため、評価対象となる派遣実績はなかった。

※R3年度

R3年度においても救護活動への派遣要請がなく、派遣実績はなかった。

※R4年度

R4年度においても救護活動への派遣要請がなく、派遣実績はなかった。

※R5年度

能登半島地震における救護班・災害医療コーディネート・病院支援看護師の派遣を行った。